経済学部なの?

情コミです

1.はじめに

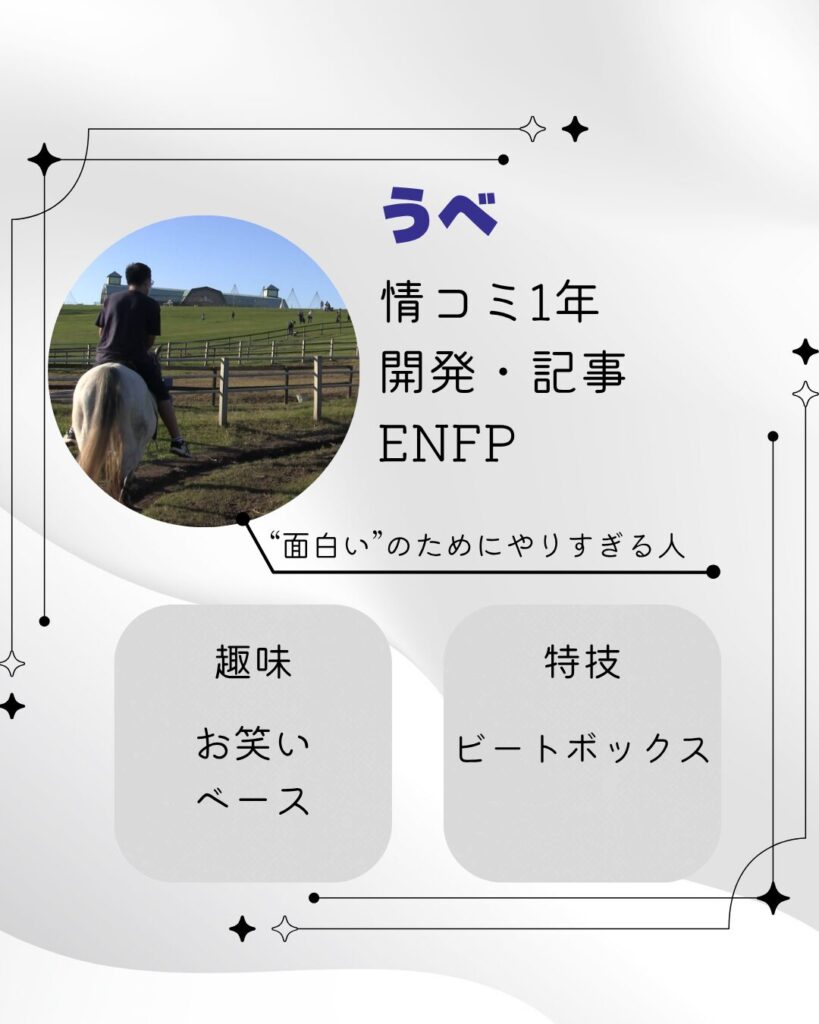

お疲れ様です、うべです。

皆さん、ChatGPTって使ったことありますか?

ただの話し相手になってもらったり、課題のサポートをしてもらったり、アイデアを出してもらったり…その便利さから世界中で活用されており

2025年10月には、1週間で8億人がChatGPTを使用しているというデータも出ています。(OpenAI公式発表)

2025年2月に4億人突破、わずか半年で…とんでもない躍進だね

私もとにかく使用しています。授業課題のアイデア出しに使用したり、

おしゃべりしたり、キャッチコピーをつけてもらったり

大層なコピーつけられてるね

そんなChatGPTを使いながら、ある一つの疑問が浮かびました。

なぜChatGPTは、ここまで急速に広まったのか?

単純に便利で信頼されてるからじゃないの?

それだけではないと私は考えています!

この理由を行動経済学の観点から深堀りしていくと、面白い事実が浮かび上がってきます!

最後までぜひ御覧ください!

2.行動経済学って?

そもそも、行動経済学ってどんな学問?

という人(犬)もいると思いますので、行動経済学について少し解説していきます。

行動経済学とは、実際の人間を基に構想された経済学を指します。

普通の経済学と何が違うの?

経済学…いわゆる古典経済学が想定する人間というのは結構カタブツなんです。

下の表に、それぞれの考える人間像の特徴をあげてみました!

| 古典経済学の考える人間 | 行動経済学の考える人間 |

| 超合理的に行動 | そこまで合理的ではないけど, 不合理でもない |

| 自らの利益のみを追求 | 他人のことも考える |

| 自分をコントロールして、 自分の不利益になる ようなことは決してしない。 | 自分のことをコントロール できず,短期的な自己利益を 追求してしまう. |

| 認知や判断に関して ミスがない | 認知や判断をたまに間違える |

この表見てみると、行動経済学のほうが人間っぽい感じがするね!

人間は、すべて合理的で利己的、ということはありません。協力もしますし、社会的です。ミスもいっぱいします。

いけないことだとわかっててもダイエット中にコンビニでスイーツを買ってしまう生き物です。

かわいらしいね

また、人間は経験によって判断を行います。これを行動経済学ではヒューリスティックと呼びます。

経験によって迅速な判断ができることもあるよね!

しかしこのヒューリスティック、最適解とは限りません!というか結構ミスが多いです

だからこそ、非合理な行動が生まれるというわけなんです!

「バイアス」なんかが有名かもしれないですね。

無意識のうちに受けている先入観や偏見のこと。

例:現状維持バイアス

「現状」の価値を高く設定することで、変化をリスキーだと考えてしまうバイアス

そのような不合理な「人間」の行動を研究し、それを用いて社会を良くする

というのが行動経済学の目的となっています。

3.ChatGPTに絡めてみる

それでは、ここからは行動経済学の理論をすこしだけ絡めてみましょう!

今回は3つ例を上げてみます!

最初に上げるのは確証バイアスです!

自分の意見に反対する情報を無視、補強する情報のみを受け入れること

ChatGPTに意見文を添削してもらった経験がある人なら分かると思いますが、生成AIは我々の意見に常に賛同し、それを補強する文献を示してくれます。そして、不都合なデータは参照されません。

確かにめっちゃ古くても、自分の意見にあったデータを提示してくれるよね

これらが意味するのは、利己的な意見が許されるということ。

例えば誰かに自分の考えを伝えた時、賛同もあれば批判・アドバイスなどをもらうこともあります。それも確かにありがたいのですが、レポート課題など、時間から追われている際にわざわざ批判された内容を書き換えている時間はタイムロスに感じます。

人間は、当たり前ですけど自分勝手のほうが楽です。それを許容してくれる点でChatGPTは使われているのだろうと考えられます!

そしてそれにつながるものとして上げるのが、プロスペクト理論です!

人間の特徴である3つの意思行動を考慮した理論のこと

①参照点依存性:価値は参照点からの変化、もしくは参照点との比較によって測られる

②損失回避性:「損失」>「利益」と評価される

③感応度逓減性:利益・損失に関して、値が大きくなるに連れて小さな変化の感応度が減少する

その中でも損失回避性に焦点を当てていきます!

大学生とは基本的に何かに追われています。課題やサークル、人間関係など…SNSの普及により他者と関わる時間が増えたことで、昔よりも時間がないと嘆いているわけです。その生活の中で、我々は自分にとって無駄な工程を少しでもスキップしようとします。風呂キャンだったりタイパなどはそれらによって生まれた言葉でしょう。

それとChatGPT、どんな関係があるの?

ChatGPTは主にタイパの向上に使われています。しかし、本来であれば自分でやったほうが意味があるし、辞めたほうが間違いなく利益になるんです。それをわかっていても、ChatGPTによって空いた時間を損失したくないという気持ちが強く出てしまいます。そのために我々はChatGPTを手放すことが難しくなった…と考察できますね!

最後に上げるのは代表性ヒューリスティック!

集合の一部がその集合の特性の全部を表していると考えること

例:東大生は変な人が多い

「らしさ」を最重要視する考えだね

我々は経験上、「機械は間違えない」と考えています。そのため、同じく機械である生成AIもミスをしない…と考えている人が多くいるのです。これによりChatGPTは正確性があるという評価をなされ、人々に良い感触を持って迎えられました。だからこそここまで急速に人々に広まったのだと考えられます。

しかし、AIは間違えます。彼らは事実を混在させて間違った結果を出力してしまうことが多いです(これをハルシネーションとよびます)

事実かどうか、確認するのは結局人間です。

AIの間違いを正せるのも人間だけです!それを理解してAIを使用しましょうね!

4.考察

まとめると、AIが拡散、信頼されている理由として

①正確性が高いと感じている

②自分に都合のいいデータのみを提示させる

③タイパが高い

といったものを上げていきました。

ここまでを踏まえて、先ほどの図をもう一度見てみましょう!

| 古典経済学の考える人間 | 行動経済学の考える人間 |

| 超合理的に行動 | そこまで合理的ではないけど, 不合理でもない |

| 自らの利益のみを追求 | 他人のことも考える |

| 自分をコントロールして、 自分の不利益になる ようなことは決してしない。 | 自分のことをコントロール できず,短期的な自己利益を 追求してしまう. |

| 認知や判断に関して 完全に合理的 | 認知や判断をたまに間違える |

AIって、超合理的に行動してそうで、自分の利益を追求してくれて、不利益となることは絶対にしないと考えられてる節があると思うんですけど

これ左側の特徴にめっちゃ似てないですか?

古典経済学の考える人間を合理的経済人と呼びます。

我々は、AIに自らの合理的経済人であることを求めているんです。

実際、自らができない合理的な行動や利益の追求をAIに任せることが多くなってきています。

つまり、人間と合理的経済人は、お互いを補完しあう関係なのではないでしょうか?

我々の仕事は、AIに取って代わられると謳われる今の時代。

合理的経済人という、いわば古いとされていた人間像を捉え直すことで、人間と生成AIの共存への道筋が見えてくるかもしれませんね!

5.まとめ

いかがでしたでしょうか?

それにしたってなんか最後堅すぎない?

ほんとそれ

また、この記事は筆者であるうべ個人の考えとなっております。

皆さんの考察もコメント欄でお待ちしております

この記事を読んで、すこしでもChatGPTについて考えてくれれば嬉しいです!

…

あれ、まだ記事終わらないの?

もう少しだけお付き合いください

というのも、今回伝えたいのはChatGPTに関することだけではないんです

皆さんは私の所属学部を覚えていますか?

えーっと、情コミだっけ?

そうです。冒頭にもお伝えした通り、私は情報コミュニケーション学部に通っています。

この情コミ、他学部から「何をしてる学部なの?」「楽そうで羨ましい」「理系じゃないの?」といった声をいただくことが多いです。

実際何をしているかと一意に定義することは難しいのですが

学問を横断的に学んで、実社会に活かそう!というのが情コミの目標となっています

今回の内容も、実は情コミで習えます。他にも法学や言語学、演劇論や音楽、プログラミングまで。

幅広い!そんなにいろんなことができるんだ!

様々なことを学んだ上で、自分の好きなものを追求できること。

それこそが情コミの最大の魅力だと私は考えています!

すこしでも、情報コミュニケーション学部の魅力を知っていただけたら幸いです!

…ステルスマーケティング?

違います

前回の記事はこちら!

コメント